বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৩১ অপরাহ্ন

অস্বাভাবিক সময়ের অতি স্বাভাবিক বাজেট

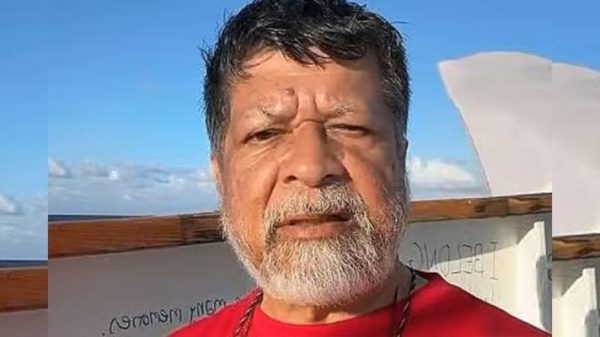

মোহাম্মদ আবদুল মজিদ:

সমস্যাটা অন্যখানে। চিন্তা থেকে কাজের উৎপত্তি। বাস্তবতার দিকে না তাকিয়ে কিংবা আমলে নিয়েও না নিয়েই নিজের লক্ষ্য ও অবস্থানে অনড় থাকলে ‘উপলব্ধি বা জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট’ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। করোনাকালের বাজেট, ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনার সময় ‘বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের’ সেই মর্মবাণীটা মনে পড়ে গেল।

যদিও ধ্রুপদ ধারণায় বাজেট হচ্ছে জনগণ তথা অর্থনীতির কাছে সরকারের দায় এবং সরকারের সঙ্গে জনগণের দায়িত্ববোধের সমঝোতার সংসদে পাস হওয়া একটি আইনগত দলিল। বাজেটে সম্পদের বণ্টনবৈষম্য নিরসনে আয়-উপার্জনে সমতায়নের দ্বারা একটি ন্যায়-নীতিনির্ভর জনকল্যাণমুখী সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের কৌশলপত্র-প্রতিশ্রুতিও থাকে। এবারের বাজেট বানানোর সময়টা করোনাকালের হওয়ায় এবারের বাজেটে সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কৌশল গণ-আলোচনা-পর্যালোচনার সুযোগ ছিল না বললেই চলে। তবে মিডিয়া ও চিন্তা চৌবাচ্চাসহ অনেক

চিন্তাশীল সংস্থা সংগঠন সমিতি যতটা সম্ভব ভার্চুয়াল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার আয়োজন করেছে। সরকারসহ সবাই এটা অনুধাবন করেছেন বলে প্রতীয়মান হয় যে, এবার করোনাকালে আগামী বছরের বাজেটটি এ পর্যায়ে গতানুগতিক, উন্নয়ন অভিমুখীকরণে উচ্চাভিলাষীকরণের পরিবর্তে ঘাটতিপ্রবণ হবে। এটি অবশ্যই ‘অচল অর্থনীতিকে সচল রাখার, বেকার ও ক্ষুধা রোখার, করোনায় ক্ষতি পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন, করোনায় সৃষ্ট মন্দা মোকাবিলা এবং সম্ভাব্য সুযোগের (কৃষি, আইটি, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার খাতে অধিক মনোযোগ ও দক্ষজনবল সৃষ্টিসহ বিদেশফেরত বিদেশি বিনিয়োগ ঘরে আনা) সদ্ব্যবহার’ হতে হবে। বৈশ্বিক পর্যায়ে করোনার প্রাদুর্ভাব এখনো যেভাবে গেড়ে বসে আছে, তাতে বিশ্ব ও জাতীয় অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি এবং এর হিসাব-নিকাশের ভিত্তি এখনো বারবার পরিবর্তনীয় অবস্থায়, সেহেতু এ রকম একটা টলটলায়মান ও অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে স্থির প্রাজ্ঞ বছরব্যাপী বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট প্রস্তাব পেশ ও পাস বাস্তবসম্মত হবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না। ইন্দোনেশিয়া গত দুই মাসে তাদের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট চারবার পরিবর্তনের মাধ্যমে বাস্তবায়নানুগ করেছে। অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় বরং এবারের চলমান এবং সামনের করোনাযুদ্ধকালীন সময়ের জন্য বাজেটটি সাময়িক ‘আপৎকালীন বাজেট’ আকারে এবং যুদ্ধ শেষে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পূর্ণাঙ্গ বাজেট সংশোধনের সুযোগ রাখাই ও সমীচীন হতে পারে।

আমাদের দেশে একবার বাজেট ফর্মালি পাস হলে তা সংশোধনের সাংবিধানিক প্রথা হলো অর্থবছর শেষ হওয়ার মাসে সংশোধিত বাজেট হিসেবে পেশ ও পাশের। এবারে করোনার কারণে বিষয়টি বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনা প্রয়োজন হবে।

জিডিপি প্রবৃদ্ধির ধারা ঊর্ধ্বগামী রাখা বা থাকার সুবাদে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথ সুগম রাখতে বাজেটের আকার বেড়েছে বিগত বেশ কয়েক বছর। বাড়তি সেই ব্যয়ের অর্থায়ন অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয় দ্বারা পূরণ সম্ভব করতে পর্যাপ্ত উপায় উপলক্ষ তৈরির চেষ্টা থাকলেও তা বাস্তবায়ন না হওয়ায় মূলত এবং মুখ্যত কঠিন শর্তের ঋণনির্ভরই হয়েছে অর্থনীতি। লক্ষণীয় জিডিপির প্রচারিত প্রবৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট সব খাতে এখন করোনাকালে বাস্তবে সমিল পাওয়া যেমন কঠিন হচ্ছে, তেমনি অর্থনীতিতে আয়বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়ে ক্ষমতার বলয় বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সমবণ্টন ব্যবস্থাপনাও ক্ষমতার অপব্যবহারের বলয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কর রাজস্ব জোগানদাতা ব্যাংকিং সেক্টর বারবার পুনঃঅর্থায়ন, সুদ মওকুফ, পুনঃতফসিলের মাধ্যমে, লুট ও পাচারের পথ প্রশ্রয় পাওয়ায়, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতায় দুর্বল এখন।

জিডিপির অব্যাহত প্রবৃদ্ধিতে স্বয়ম্ভর হয়ে মধ্যম আয়ের পথে হাঁটা একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য রাজস্ব আয়ই যে মহার্ঘ, ক্রমান্বয়ে সফলতার সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সম্পদ দিয়েই উন্নয়ন অনুন্নয়ন ব্যয় নির্বাহের আকিঞ্চন আকাক্সক্ষা পূরণ হওয়ার কথা ছিল বা আছে। আরও ছিল এজন্য যে, রাজস্ব আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের বাজেট বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধির পারস্পরিক সম্পর্ক জড়িত। অথচ একদিকে ট্যাক্স জিডিপি রেশিও বাড়ানো এখনো যেমন মুখ্য চ্যালেঞ্জ, সক্ষম সব করদাতাকে প্রদেয় করের আওতায় আনা, রাজস্ব আহরণ ও ব্যয়-ব্যবস্থাপনা খাতে আবশ্যকীয় সংস্কার সংস্থাপনে ও কার্যকারিতায় দীর্ঘসূত্রতা এই পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করেছে। করোনাকালে, করোনা মোকাবিলার সময় তা প্রকট হয়ে উঠছে। এখন করোনাকালে রাজস্ব আয় বাড়ানোর সুযোগ যেমন সীমিত এবং অন্যদিকে শুধু চলমান মেগা প্রকল্পগুলো ব্যয়সাশ্রয়ী হয়ে সমাপ্তকরণের আবশ্যকতায় (বিলম্বে হলে ব্যয় আরও বাড়বে) এবং অচল অর্থনীতি সচলকরণে স্টিমুলাস প্যাকেজ অর্থায়ন এবং বেকারত্ব ও ক্ষুধা রুখতে সামাজিক নিরাপত্তাবলয় বাড়ানো, কাজসহ খাদ্য কর্মসূচি বাস্তবায়নে যে বাড়তি অর্থের প্রয়োজন হবে, তার সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশ অর্থনীতির জন্য এ মুহূর্তের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে, দাঁড়াবে। এখানে অপশন দুটি হয় অর্থনীতিকে আরও ঋণনির্ভর করা অথবা ইতিমধ্যে অবৈধভাবে অর্জিত অর্থের দ্বারা সৃজিত বৈষম্য ও বিশৃঙ্খলা দূরীকরণে কঠোর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক-পদক্ষেপের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা সৃষ্টি এবং সরবরাহ সঞ্চালনের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বাড়ানো। শেষোক্ত অপশনটি করোনা মোকাবিলা ও টেকসই উন্নয়নের স্বার্থেই প্রয়োজন। করোনা বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন সূচনা করতে চলেছে, তাতে বাংলাদেশকে ‘একলা ও নিজের মতো চল’ পরিস্থিতিতে অবগাহন করতেই হবে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বহির্মুখীনতা (এক্সপোর্ট, রেমিট্যান্স, ওডিএ ও এফডিআই নির্ভরশীলতা) থেকে অন্তরমুখীন ও স্বনির্ভরতার পথে হাঁটতে হবে। সেখানে সমাজ ও অর্থনীতিতে সম্পদ বণ্টনবৈষম্য ব্যবস্থাপনার ঊর্ধ্বমুখীনতা প্রকারান্তরে বাধার সৃষ্টিই করবে। এশিয়ার মধ্যে ‘সহজে ধনী হওয়ার মতো শীর্ষ সুযোগের দেশে, সুবিধাভোগীরা প্রকারান্তরে আরও সম্পদ কুক্ষিগত করার প্রয়াস পাবে, যদি তাদের ভালো রাখতে, আড়াল করতে প্রণোদনা দেওয়ার সুযোগ তৈরি অব্যাহত রাখা হয় এবং তাদের অর্থ উদ্ধার ও অর্থনীতিতে ফেরত আনার কঠোর পদক্ষেপে না যাওয়া হয়।

একদিকে দুর্নীতির ব্যাপারে জিরো টলারেন্সের দৃষ্টিভঙ্গি, অন্যদিকে অবাধে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়াটা সাংঘর্ষিক প্রতীয়মান হতে পারে। যারা নিত্যনিয়মিত করদাতা ও ব্যবসায়ী, তাদের জন্য এটা মেনে নেওয়া দুরূহই শুধু হবে না, দেশে কর সংস্কৃতির বিকাশও বাধাগ্রস্ত হবে। কালোটাকা দুভাবে হয়ে থাকে। কর না দেওয়ায় বৈধ আয় অনেক সময় অবৈধ হয়ে যায়। সেটা বৈধ করতে স্বাভাবিক কর দিয়েই হওয়া বাঞ্ছনীয় এত ছাড়ে নয়। কারণ এতে যারা উচ্চহারে নিয়মিত কর দেয়, তারা এতে নিরাশ হবে। আর যারা সময়মতো দিল না, তারা শুধু ১০ শতাংশ কর দিয়েই টাকা বৈধ করার সুযোগ পেলে, এটি হবে ভালো করদাতাদের জন্য এক ধরনের শাস্তি। আবার ‘অবৈধ আয়’ ১০ শতাংশ দিয়ে সাদা করার অর্থ দাঁড়াবে ‘অবৈধ’ অর্জনকে প্রশ্রয় ও প্রযত্ন প্রদান। দুর্নীতি প্রতিরোধে তাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের নৈতিক শক্তির প্রচণ্ড আত্মসমর্পণ। যে অর্থনীতি থেকে অস্বচ্ছতা জবাবদিহিহীনতার প্রতিকার প্রতিবাদহীন পরিবেশে অবৈধ অর্জনের মাধ্যমে বৈষম্য সৃষ্টি এবং ন্যয়নীতিনির্ভরতা প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে, সেই অবৈধ অর্জনকে অর্থনীতির মূলধারায় আনার নামে, তাদের টোপ ফেলার নামে নৈতিকতা কেন বারবার বিসর্জিত হবে। এটা কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না। টাকা সাদা করার সুযোগ যদি দিতেই হয়, তবে নিয়মিত করদাতাদের চেয়ে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ কর দিয়ে না হলেও ন্যূনতম প্রযোজ্য কর দিয়ে সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

নতুন বাজেটে রাজস্ব আদায়ে ধারাবাহিকভাবে উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। করোনার এই পরিস্থিতিতে এত বড় লক্ষ্য নির্ধারণের প্রেক্ষাপট স্পষ্ট হওয়া দরকার। প্রস্তাবিত বাজেটে ব্যক্তি কর, করপোরেট কর কমানোর ভালো উদ্যোগ আছে। এতে মানুষের হাতে টাকা থাকবে, তারা খরচ করতে পারবে। করপোরেট কর আড়াই শতাংশ কমানো হয়েছে। তবে এ করোনাকালে যারা কর্মী ছাঁটাই করবে না, প্রতিষ্ঠান বন্ধ করবে না, বরং কর্মসৃজনমূলক নতুন বিনিয়োগ দিয়ে বেসরকারি বিনিয়োগের বন্ধ্যত্ব ঘোচাবেন, তাদের এ সুযোগ দেওয়া যুক্তিসংগত হতে পারে। আমাদের দেশে কর ফাঁকির অভিঘাতটা যারা কর দেয়, তাদের ওপর গিয়ে পড়ে। করপোরেট কর হার কমানোর প্রশ্নটির সঙ্গে যারা করের বাইরে কিংবা কর ফাঁকি দিয়ে থাকেন, তাদের শামিল করানোর প্রয়োজনীয়তা পারিপাশির্^কভাবে প্রযোজ্য। কর হার কমলে করদাতার সংখ্যা বাড়ে স্বতঃসিদ্ধ এই ধারণার বাস্তবায়ন কৌশল পর্যবেক্ষণের বিষয়টি এখানে অনিবার্য।

লেখক: সাবেক সচিব, এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান

mazid.muhammad@gmail.com